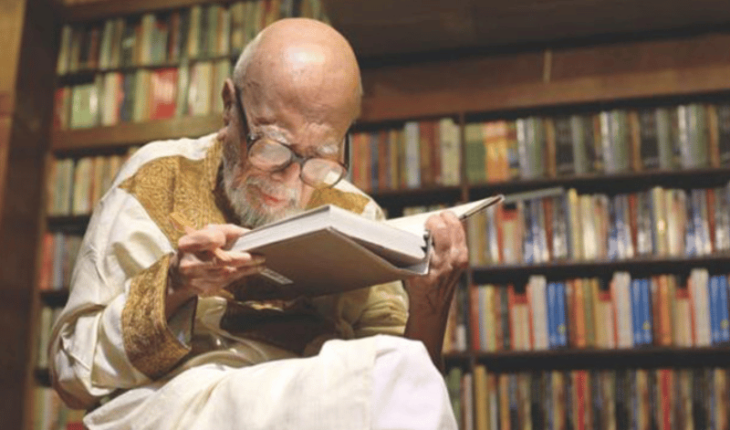

গতকাল ১১ জুলাই ছিল বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আল মাহমুদের জন্মদিন। কীভাবে ‘আমি’ থেকে ‘আমাদের’ হয়ে উঠেছিলেন এই কবি? ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে এ লেখায় বলা হয়েছে সেই কাহিনি।

সারা দিন চলে গেল…সারাটা দিন। কাল আমার খুব উচাটন লেগেছে দিনভর। সারা দিন নেট ঘেঁটে ঘেঁটে তাঁর অনেক কবিতা পড়লাম। শতবার পড়া কবিতা, তবু পড়লাম, ‘কবিতা তো মক্তবের মেয়ে চুল খোলা আয়েশা আক্তার…. ’—এসব পড়তে পড়তে কত স্মৃতি যে মনে পড়ল! ফিরে দেখলাম, নিজের জীবন।

নিজের কথা বলতে গিয়ে এ লেখার শিরোনামে ‘আমাদের’ শব্দটি ব্যবহার করা হলো কেন? এমনটা কেউ ভাবতেই পারেন। এ প্রশ্নও তুলতে পারেন যে ‘আমাদের’–এর মতো সাধারণ শব্দকে এখানে উদ্ধৃতিচিহ্নের মোড়কে বিশেষায়িত করার কারণ কী! তা–ও আবার কবি আল মাহমুদ প্রসঙ্গে। তিনি যে আমাদের—অর্থাৎ বাংলাদেশের সবার, তা নিয়ে তো সন্দেহ নেই। তবে শুরুতেই বলে নেওয়া ভালো, ‘আমাদের’ শব্দটি এতে সচেতনভাবে বিশেষ অর্থেই বসানো হয়েছে।

আমিত্বের মধ্যে লীলা করতে করতে কবি সাধারণত নিজের আনন্দেই কাব্য লেখেন। কিন্তু কোনো কোনো কবি জনসংস্কৃতির নাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে মানুষের দৈনন্দিকতাকে, একেক মানুষের অনুভূতিকে আলাদা আলাদাভাবে স্পর্শ করেন। তখনই তাঁকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করার দায় থাকে। আর এ সময়ই পাঠকের মনে হয়, আশ্চর্য, এখানে তো আমার মুখই দেখা যাচ্ছে! কালে কালে এভাবেই ‘আমার’ থেকে ধীরে ধীরে ‘আমাদের’ হয়ে ওঠেন গুটিকতক কবি।

আল মাহমুদের কবিতা পড়তে গেলেই এসব মনে হয় আমার। শুধু আমার কেন, আরও কারও কি মনে হয় না? ‘সোনার দিনার নেই, দেনমোহর চেয়ো না হরিণী/যদি নাও, দিতে পারি কাবিনবিহীন হাত দুটি’—‘সোনালি কাবিন’–এর এই অমর পঙ্ক্তি চিরকুট হিসেবে প্রেমিকাকে পাঠিয়েছেন—বিভিন্ন প্রজন্মে এমন মানুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়। অথবা ওই একই সনেট–কাব্যের ‘আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বণ্টন,/পরম স্বস্তির মন্ত্রে গেয়ে ওঠো শ্রেণীর উচ্ছেদ’—এই যুগল চরণকে স্লোগান করে, সাম্যবাদে আস্থা রেখে একদা কি অনেকে স্বপ্ন দেখেননি নতুন ভোরের!

গতকাল ১১ জুলাই আল মাহমুদের জন্মদিনে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যেভাবে তাঁর কবিতা ছড়িয়ে পড়ল, তা দেখে মনে পড়ল, এসব পঙ্ক্তির ছন্দ–অনুভব যেন আমার জীবনের মোহনায়ও মিলে গেছে, খোলা বইয়ের মতো প্রকাশ্য হয়ে উঠছে স্মৃতির পৃষ্ঠাগুলো।

কথাগুলো আমার ব্যক্তিজীবনের। তবু খুব কুণ্ঠিত চিত্তে এই ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণাই মেলে ধরা; তা এই আকাঙ্ক্ষায় যে সামষ্টিক যৌথ অনুভবে ব্যক্তিস্মৃতি কিছু যদি যোগ করে!

একজন মানুষ—আল মাহমুদ—বাংলা ভাষার এই একজন কবি—প্রথমবার যাঁর মুখোমুখি হয়ে আক্ষরিক অর্থেই আমি একদা কেঁপে উঠেছিলাম। মনে হয়েছিল, আমি সত্যিই আল মাহমুদের সামনে বসে আছি! আল মাহমুদ!

কেন জানি না, সব সময় আমি আল মাহমুদের মতোই হতে চেয়েছি। তাঁর কবিতা আমাকে আক্রান্ত করার ফলেই হয়তো। অথবা এমনও হতে পারে, মফস্সল থেকে ঢাকায় এসে তিনি যেভাবে যুদ্ধ করেছেন—সেই পঞ্চাশের দশক থেকে পরবর্তী অনেক দিন—বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে সেসব পড়ে আমি ভেবেছি, আমিও তো মফস্সলের, আমাকেও এভাবে যুদ্ধ করতে হবে। যেতে হবে শহর ঢাকায়। কারণ, আমি তো কবিই হতে চাই। একজন মফস্সলবাসী কবিযশপ্রার্থীর অনুপ্রেরণা হিসেবে সে সময় আল মাহমুদই ছিলেন আমার একমাত্র আদর্শ—‘আইডল’।

গেল শতকের শেষ ভাগের শেষ বছর। মাধ্যমিক পাস করার পর কবিতা যখন আমাকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছে, তখন হঠাৎ মনে হলো, আরে, এত বিদ্যাশিক্ষা করে কী হবে! আল মাহমুদ ক্লাস এইট পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন, সেই তুলনায় আমি তো দুই ক্লাস বেশিই পড়ে ফেলেছি। এমন ভাবনা থেকে একাডেমিক লেখাপড়ার পাট সিঁকেয় উঠল আমার এবং ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে আমি বাড়িছাড়া হয়ে গেলাম। যদিও এখন বুঝতে পারি, কতটা ছেলেমানুষি ও শিশুতোষ ব্যাপার ছিল এসবের ভেতর। ‘…কেবলই আমার মধ্যে এক শিশু আর পশুর বিরোধ’—এ চরণ তো আল মাহমুদেরই। ‘শিশু আর পশুর বিরোধ’ নিয়ে শুরু থেকেই পথ চলছি। তাকে এড়ানোর সাধ্য কী আমাদের!

তাই হয়তো একসময় আমার মনে হতো, স্কুলজীবনে আল মাহমুদ যেভাবে কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন (এ বিষয়ে বিস্তারিত লেখা আছে কবির ‘যেভাবে বেড়ে উঠি’ নামের আত্মজৈবনিক উপন্যাসে), আমিও চলে যাব সেভাবে। ঘর ছেড়ে বেরিয়েও পড়েছিলাম—নিজের জন্মশহর ঝিনাইদহ থেকে প্রথমে ফরিদপুর, তারপর ঢাকা—সেসব বেহিসেবের বোহেমিয়ান দিন ছিল বটে!

পরে ঢাকায় থিতু হওয়ার পর নানা কাজের সূত্রে অনেকবার গিয়েছি মগবাজারে, আল মাহমুদের বাসায়। যাওয়া–আসার ঘনঘটায় তত দিনে এই বয়োবৃদ্ধ লোক ‘মাহমুদ ভাই’ হয়ে উঠেছেন আমার কাছে। তাঁর সঙ্গে দেখা হলেই বলতেন, ‘সিগারেট এনেছ?’

আমি পকেট থেকে বের করে দিতাম একপ্যাকেট সোনালি বেনসন। ২০১৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি যেদিন তিনি মারা যান, এই ঘটনা তার মাস ছয়েক আগেও ঘটেছে।

মাহমুদ ভাইয়ের বাড়িতে যেতে আমার ভালো লাগত। কবির সঙ্গে তর্ক–বিতর্কও চালানো যেত দেদার। তাঁর অনেক কিছুর সঙ্গে আমি একমত পোষণ করিনি। তাতে অবশ্য মাহমুদ ভাইয়ের কবিতার আস্বাদ নেওয়া বা তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক—কোনোটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। নিজের মত জারি রেখেই এই কবির সঙ্গে মেশা যেত, এ ছিল এক মস্ত সুবিধার ব্যাপার।

এখন আমার স্ত্রী যিনি—ফাতেমা আবেদীন নাজলা—মনে আছে, ২০১৩ সালে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলাম আল মাহমুদের বাসায়। আমার আর নাজলার মধ্যে তখন কেবল নিরেট বন্ধুত্ব, অন্য কোনো কিছু নয়। তো, ঘণ্টাখানেক কথাবার্তা শেষে কবি আমাদের বললেন, ‘তোমরা দুজন দুজনকে পছন্দ কর, না?’

নাজলার কথা জানি না। তবে আমি বেশ লজ্জা পেয়েছিলাম এ কথায়; এবং এ–ও অস্বীকার করব না যে তখনই আমার প্রথম মনে হয়েছিল, এই মেয়েকে কি আমি পছন্দ করি?

নিজের কাছে নিজের উত্তর ছিল, করি হয়তো।

নাজলার সঙ্গে ভাবনাচিন্তায় আমার অনেক অমিল। কিন্তু প্রথম থেকে একটা জায়গাতেই মিল প্রচণ্ড—সেটা হলো আল মাহমুদ। তিনি আল মাহমুদে অবসেসড, আমিও।

আল মাহমুদের অজস্র কবিতা—‘সোনালি কাবিন, ’ ‘প্রত্যাবর্তনের লজ্জা’, ‘বাতাসের ফেনা’ ‘খড়ের গম্বুজ’, ‘ফররুখের কবরে কালো শেয়াল’, ‘কবিতা এমন’—এসব পড়লে আমি আমার আম্মাকে দেখতে পাই, ফেলে আসা আমার বাড়িঘর দেখতে পাই, গ্রামকে দেখতে পাই, দেখতে পাই মফস্সলকে। সব মিলিয়ে ভূপ্রকৃতি, মানুষজনসমেত গোটা বাংলাদেশই তো হাজির আল মাহমুদের কবিতায়।

যদিও তিনি বলেছেন, ‘শহর ছাড়লে সুখ নাই। আসলে সুখ হলো শহরে’, তারপরও দেখাশোনা থেকেই এ কথা বলতে চাই যে কবিতা এবং নিজের জীবনাচরণেও আল মাহমুদ ছিলেন গ্রামজনপদের বাসিন্দা। গ্রামের মানুষ যেমন অতটা আদবকেতার ধার ধারে না, তাদের মধ্যে যেমন কুটিলতার পাশাপাশি নির্মল স্নিগ্ধ এক সরলতা বিরাজমান, মাহমুদ ভাইও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। কখনো বা তাঁর ভেতরে শতভাগ খাঁটি গ্রাম্যতাও প্রত্যক্ষ করেছি। আর এই ‘গ্রাম্যতা’ এবং সারল্যের কারণেই বোধ করি, কবিতায় মুগ্ধ হওয়ার পরও শহুরে নাগরিক সমাজ তাঁকে অভিজাতরূপে গ্রহণ করতে অনীহা দেখিয়েছে, তাঁর সময়ের অন্য কবিদের তুলনায়।

মাহমুদ ভাইকে আমার ‘আলাদিনের গ্রামে’ সনেটগুচ্ছের কয়েকটি সনেট শোনাতে পেরেছিলাম। তখন তিনি ‘কানা মামুদ’, চোখে একেবারেই দেখেন না। তাই আমাকেই পড়তে বললেন। পড়লাম। আবারও পড়তে বললেন। পুনরায় পড়লাম। পড়া শেষে দেখি, কবির চোখে পানি। আমাকে শুধু বললেন, ‘ছন্দে তোমার হাত ভালো। তোমার কবিতায় বাংলাদেশ আছে।’

কেউ যখন কারও কবিতাকে ভালো বলে, তখন ওই কবিতারচয়িতার ভালো না লাগার কোনো কারণ নেই। স্বাভাবিকভাবেই কেউ আমার কবিতার প্রশংসা করলে আমারও ভালো লাগে। তবে সেই ২০১২ সালে মাহমুদ ভাই আমার কবিতা নিয়ে যা বলেছিলেন এবং তাতে আমি যতটা খুশি হয়েছিলাম, আর কোনো প্রশংসায় এত আনন্দিত হইনি।

পারি বা না পারি, হোক বা না হোক, সব সময় আমি বাংলাদেশের কবিতাই লিখতে চেয়েছি। আর এ ক্ষেত্রে আবারও অনুপ্রেরণা ওই আল মাহমুদই!

আমার মতো অসংখ্য তরুণ কবিকে স্বপ্ন দেখিয়ে, লড়াইয়ের ময়দানে ঠেলে দিয়ে তিনি কেবল পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের নয়, ‘আমাদের’ হয়ে উঠেছেন।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে কাল সকাল থেকে গুগল খুঁটে খুঁটে তাই আল মাহমুদেরই কবিতা পড়ছি, ‘ভোলো না কেন ভুলতে পারো যদি/চাঁদের সাথে হাঁটার রাতগুলি/নিয়াজ মাঠে শিশির-লাগা ঘাস/পকেটে কার ঠান্ডা অঙ্গুলি।’

‘খড়ের গম্বুজ’–এর কবির লিখে যাওয়া ঠান্ডা আঙুলই কি আনমনে বারবার বলছে:

‘কে যেন ডাকল তাকে; সস্নেহে বলল, বসে যাও,

লজ্জার কী আছে বাপু, তুমি তো গাঁয়েরই ছেলে বটে,

আমাদেরই লোক তুমি। তোমার বাপের

মারফতির টান শুনে বাতাস বেহুঁশ হয়ে যেত।

পুরোনো সে কথা উঠলে এখনো দহলিজে

সমস্ত গায়ের লোক নরম নীরব হয়ে শোনে।

সোনালি খড়ের স্তুপে বসতে গিয়ে প্রত্যাগত পুরুষ সেজন

কী মুশকিল দেখল যে নগরের নিভাঁজ পোশাক

খামচে ধরেছে হাঁটু। উরতের পেশি থেকে সোজা

অত দূর কোমর অবধি

সম্পূর্ণ যুবক যেন বন্দী হয়ে আছে এক নির্মম সেলাইয়ে।’

নাগরিক পোশাকে বন্দী হয়ে ‘গ্রামীণ’ আল মাহমুদের একটার পর একটা কবিতা পড়ে চলেছি আর এসব কবিতার পঙ্ক্তির দোলায় স্মৃতিরা ঘিরে ধরছে আমায়। সবাই দেখছে, অফিসের কাচঘেরা ঘরে বসে আছি আমি। কিন্তু আমি জানি, ততক্ষণে আমি চলে গিয়েছি ঝিনাইদহের সিটি কলেজ মাঠে অথবা পোড়াদাহ রেলস্টেশনে, কখনো বা শ্মশানঘাটে। ফরিদপুরের আলিপুরেও কি বসে ছিলাম না?

এখনো যখন ‘প্রত্যাবর্তনের লজ্জা’ কবিতাটা পড়ি, এবং ওই জায়গাটা পড়ি, ‘আসার সময় আব্বা তাড়া দিয়েছিলেন, গোছাতে গোছাতেই তোর সময় বয়ে যাবে, তুই আবার গাড়ি পাবি।/আম্মা বলেছিলেন, আজ রাত নাহয় বই নিয়েই বসে থাক,/কত রাত তো অমনি থাকিস।’ লাইনগুলো পড়ি আর আম্মাকে মনে পড়ে আমার। আব্বার চোখটা ভাসে।

এখনো যখন বাড়ি থেকে ঢাকায় ফিরে আসি, তার আগের দিন, আম্মা আমাকে বলেন, ‘আরেকটা দিন থেকে যা, বই–টই পড়।’ আর আব্বা বলেন সেই কথা—গ্রামের, লোকেরা যা বলে!

এই মওকায় চলুন ‘প্রত্যাবর্তনের লজ্জা’ কবিতাটিতে আবার চোখ ফেরানো যাক। আল মাহমুদের সামনে কেউ এই কবিতা পড়লে মাহমুদ ভাই হাউমাউ করে কাঁদতেন। সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য বটে, মনোহরও।

প্রত্যাবর্তনের লজ্জা

আল মাহমুদ

শেষ ট্রেন ধরব বলে একরকম ছুটতে ছুটতে স্টেশনে পৌঁছে দেখি

নীলবর্ণ আলোর সংকেত। হতাশার মতন হঠাৎ

দারুণ হুইসেল দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।

যাদের সাথে শহরে যাবার কথা ছিল, তাদের উৎকণ্ঠিত মুখ

জানালায় উবুড় হয়ে আমাকে দেখছে। হাত নেড়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

আসার সময় আব্বা তাড়া দিয়েছিলেন, গোছাতে গোছাতেই

তোর সময় বয়ে যাবে, তুই আবার গাড়ি পাবি।

আম্মা বলেছিলেন, আজ রাত নাহয় বই নিয়েই বসে থাক,

কত রাত তো অমনি থাকিস।

আমার ঘুম পেল। এক নিঃস্বপ্ন নিদ্রায় আমি নিহত হয়ে থাকলাম।

অথচ জাহানারা কোনো দিন ট্রেন ফেল করে না। ফরহাদ

আধঘণ্টা আগেই স্টেশনে পৌঁছে যায়। লাইলি

মালপত্র তুলে দিয়ে আগেই চাকরকে টিকিট কিনতে পাঠায়।

নাহার কোথাও যাওয়ার কথা থাকলে আনন্দে ভাত পর্যন্ত খেতে পারে না।

আর আমি এদের ভাই

সাত মাইল হেঁটে এসে শেষ রাতের গাড়ি হারিয়ে

এক অখ্যাত স্টেশনে কুয়াশায় কাঁপছি।

কুয়াশার সাদা পর্দা দোলাতে দোলাতে আবার আমি ঘরে ফিরব।

শিশিরে আমার পাজামা ভিজে যাবে। চোখের পাতায়

শীতের বিন্দু জমতে জমতে নির্লজ্জের মতন হঠাৎ

লাল সূর্য উঠে আসবে। পরাজিতের মতো আমার মুখের ওপর রোদ

নামলে, সামনে দেখব পরিচিত নদী। ছড়ানো–ছিটানো

ঘরবাড়ি, গ্রাম। জলার দিকে বকের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে। তারপর

দারুণ ভয়ের মতো ভেসে উঠবে আমাদের আটচালা।

কলার ছোট বাগান।

দীর্ঘ পাতাগুলো না না করে কাঁপছে। বৈঠকখানা থেকে আব্বা

একবার আমাকে দেখে নিয়ে মুখ নিচু করে পড়তে থাকবেন,

ফাবি আইয়ে আলা ই-রাব্বিকুমা তুকাজ্বিবান…।

বাসি বাসন হাতে আম্মা আমাকে দেখে হেসে ফেলবেন।

ভালোই হলো তোর ফিরে আসা। তুই না থাকলে

ঘরবাড়ি একেবারে কেমন শূন্য হয়ে যায়। হাত–মুখ

ধুয়ে আয়। নাশতা পাঠাই।

আর আমি মাকে জড়িয়ে ধরে আমার প্রত্যাবর্তনের লজ্জাকে

ঘষে ঘষে

তুলে ফেলব।

আদতে আল মাহমুদের কবিতা পড়লে আমি আমার কাছে, নিজের জীবনেই কাছেই ফিরি। বড় কবিদের কবিতা পড়লে এমন হয়, মনটা কেন জানি উচাটন হয়ে ওঠে।

মাহমুদ ভাই, প্রিয় কানা মামুদ, আপনাকে দেখতে কোনো একদিন ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় যাব চুপি চুপি। তবে ঢাকায় ফেরার সময় কি আর ট্রেন মিস করতে পারব, করা হবে?—হা জীবন!